San José, Costa Rica — Octubre 2025

Durante quince días, el Departamento Ecuménico de investigaciones (DEI) se transformó en un espacio de diálogo profundo, revisión personal y esperanza compartida. Teólogas, pastoras, activistas de más de diez países de América Latina y el Caribe participaron en el Seminario Bíblico-Teológico 2025, organizado conjuntamente por el DEI y el Centro Bartolomé de las Casas (CBC), bajo el tema “Justicia de género en la Biblia: aprendizajes feministas y de masculinidades.”

Revisar y transformar

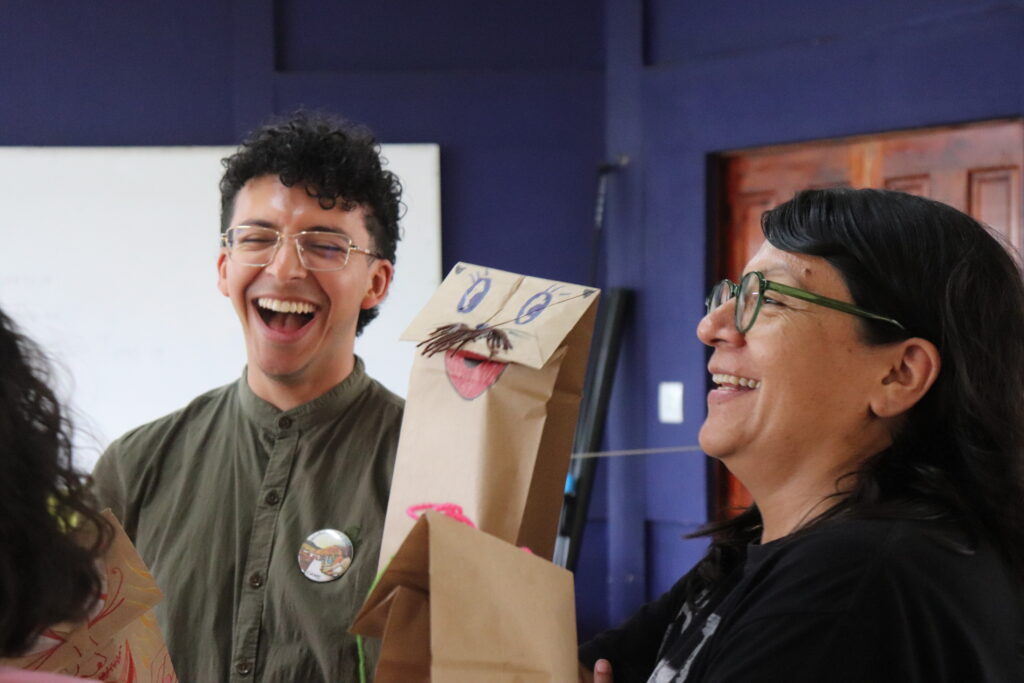

El encuentro propuso un ejercicio de desaprendizaje: mirar críticamente las estructuras patriarcales que atraviesan la teología, las iglesias, las comunidades y las prácticas cotidianas, para imaginar nuevas formas de vivir. Durante dos semanas, las personas participantes trabajaron con metodologías de educación popular, lectura bíblica crítica y pedagogías feministas, abriendo un diálogo entre razón, cuerpo y espiritualidad.

“hemos hecho una revisión personal, social y colectiva sobre el modelo hegemónico de masculinidad, cómo atraviesa pero también cómo se perpetúa a través de la publicidad, el lenguaje, los mensajes, los medios de comunicación, las redes sociales. Y para ello estamos empleando una metodología de educación popular que busca precisamente hacer una revisión e internalizar este modelo, cómo lo replicamos, pero también qué rupturas estamos teniendo para poder transformar”. Explicó Aura Rodríguez Sontay, integrante del Centro Bartolomé de las Casas (CBC) y del Colectivo de Hombres Trans Transformación, de Guatemala.

A través de metodologías participativas, las personas participantes realizaron una revisión profunda de cómo el modelo de masculinidad dominante se reproduce en el lenguaje, la publicidad, los medios y las iglesias. El proceso, no fue sólo intelectual, si no corporal y emocional. “Cada reflexión pasa por mi cuerpo —compartió Marcia Gutiérrez, del Servicio Social Pasionista de Honduras—. Me hizo conectar con la historia de mi madre y mi abuela, con la violencia patriarcal que hemos vivido. Pero también con la esperanza de construir comunidades donde ese otro Dios sea posible”.

También desde Brasil, André Kanasiro, del periódico adventista Revista Zelota, destacó el valor de la convivencia como aprendizaje, donde más que revisar teorías, se vivió en la práctica. “Lo más valioso fue lo que pasó en las conversaciones y gestos entre compañeros. Ahí donde tenemos que colaborar unos con los otros. Y estar atentos a las cuestiones de género que, muchas veces no percatamos en la convivencia, en nuestras casas, en nuestras comunidades.”

Estos testimonios nos recuerdan que la transformación comienza por reconocer la propia historia y las huellas del patriarcado en nuestras experiencias cotidianas.

Fe, justicia y resistencia

En un contexto regional marcado por el avance de los fundamentalismos y los discursos antiderechos, el encuentro reafirmó la importancia de las teologías feministas y de la liberación como espacios de resistencia.

Desde Cuba, la pastora bautista Coralia Teresa Blanco Elissalde, integrante de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, compartió:

“Vengo de un país donde vivimos una policrisis que nos agobia porque es sostenida en el tiempo. Pero venir al DEI es como volver a casa, es renacer la esperanza. Este taller me ha movido el piso: como dijo Benedetti, cuando tenía todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Estoy viviendo un proceso de deconstrucción, y eso me fortalece para seguir trabajando en el proyecto de Jesús.”

Vanessa Barbosa, de la Red de Mujeres Negras Evangélicas y la Coordinación Colegiada del Movimiento Negro Evangelico, en Brasil destacó el valor de articular las experiencias afrodescendientes con las teologías feministas latinoamericanas:

“Cuando vi el seminario, lo imaginé como una gran oportunidad de actualizarme y aproximarme a la perspectiva latinoamericana, porque tengo una referencia fuerte de la teología negra norteamericana , pero quería acercarme a esa herencia latinoamericana […] Para mí ha sido un gran éxito, una enorme satisfacción. Estos días han aportado muchísimo a mi investigación y a mis procesos de elaboración personal y política. Pero también me llevo el compromiso de retomar lo vivido aquí y llevarlo a las redes de mujeres, especialmente a las mujeres negras evangélicas, con las que trabajo más directamente. Quiero hacerlo como un paradigma teológico y pedagógico, porque lo que hemos vivido en este seminario es, realmente maravilloso”

Hermenéuticas para la liberación

Desde México, Marilú Rojas Salazar, teóloga feminista, fue una de las facilitadoras del proceso. Participó en el seminario invitada para acompañar este espacio de diálogo intercultural e interecuménico, centrado en la revisión de las masculinidades y los feminismos en la Biblia.

“Hemos estado trabajando para deconstruir estos conceptos de las ‘nuevas masculinidades’ que no existen, y también para comenzar a desarmar otras formas de ser hombre y otras formas de interpretar este sistema patriarcal que necesitamos transformar”, explicó.

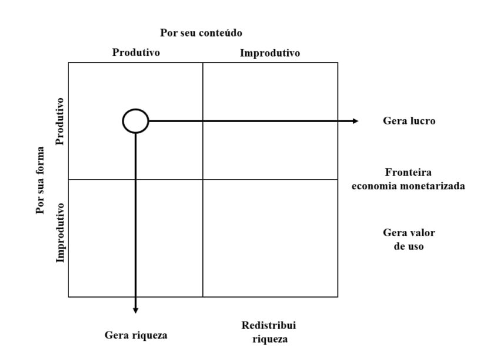

Durante la primera semana, el grupo se dedicó a desinstalar la maquinaria patriarcal masculina: esa estructura simbólica que ha moldeado las imágenes del Dios Padre, de un Jesús varón hegemónico y de una Trinidad exclusivamente masculina. En la segunda semana, se abordaron las hermenéuticas de la sabiduría desde categorías feministas, explorando las distintas olas del feminismo, sus tensiones y sus aportes para la lectura bíblica contemporánea.

“Hemos trabajado también los conceptos de androginia para superar los feminismos binaristas y las masculinidades binaristas. Se trata de deconstruir los biotipos, desinstalar los modelos jerárquicos y patriarcales en nuestras propias iglesias. No solo fue un acercamiento bíblico-teórico, sino también práxico.”

Como parte del trabajo hermenéutico, analizaron textos bíblicos claves:

“Tomamos un texto de Samuel en torno a la figura de las pitonisas —las quiromantes, las adivinas, las mujeres que hablaban con los muertos— que fisuraron un sistema patriarcal. Luego abordamos el texto de Génesis con las figuras de Agar, Sara y Abrán, aplicando las siete hermenéuticas: la de la experiencia, la sospecha, la imaginación creativa, la ubicación social, la transformación y el cambio.”

Estas lecturas, añadió, permitieron mirar los textos sagrados desde otros cuerpos y realidades, desmontando las interpretaciones únicas y hegemónicas que históricamente han silenciado a las mujeres.

“Este texto ha sido maravilloso porque hemos podido reconstruirlo desde otras aristas. Y este último día estamos trabajando el tema de la Resurrección como una apuesta por las mujeres, quienes construyeron las primeras comunidades de fe. El reto ahora es cómo implementar esta caja de herramientas —de los feminismos y de las masculinidades— en nuestras comunidades de fe y movimientos sociales.”

Al cierre del encuentro, Marilú definió la experiencia con gratitud:

“Ha sido un proceso enriquecedor, retador, con muchos aprendizajes. Me llevo la experiencia intercultural, interreligiosa, ecuménica; la convivencia. Como siempre, el DEI es una casa de acogida con una mente abierta y un corazón plural.”

Compromiso compartido, saberes diversos, diálogos para esperanzar

Uno de los mayores aprendizajes del Seminario Bíblico-Teológico fue comprender que la desarticulación de los sistemas de opresión es una tarea colectiva, un compromiso que involucra a todas las personas.

“me ha parecido muy interesante el diálogo que está ocurriendo entre las masculinidades y las teologías feministas. Como un aporte también de la transformación que tenemos que hacer, es decir, no solo las mujeres tienen que reflexionar y dialogar sobre los feminismos sino también los hombres, y a partir de ahí transformar nuestras maneras de relacionarnos entre hombres y también con mujeres hacia la justicia” subrayó Rudiel Paneque, del Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr

Desde Colombia, Jhon Henry Camargo Varela de Equipos y Comunidades de Acción por la Paz (ECAP), compartió cómo el seminario le permitió repensar la relación entre la teología, la masculinidad y la defensa del territorio.

“Aprendí que las comunidades campesinas no solo defienden la tierra: son parte de ella. El dolor que atraviesa su territorio las atraviesa también a ellas. Y para acompañarlas, uno tiene que dejar que ese territorio lo atraviese a uno.”

Su testimonio conectó con uno de los núcleos más profundos del seminario: la necesidad de descentrar las teologías patriarcales y reconocer que una fe liberadora no puede desligarse de la vida concreta de los pueblos, si no que revisar las masculinidades también implica revisar la forma en que nos relacionamos con la tierra, con los cuerpos y con el poder.

Después de las reflexiones sobre territorio y fe, María Luna Chaparro Martínez, de Cedesocial (Colombia), sumó una mirada esperanzadora sobre el valor del diálogo y los puentes que el seminario permitió construir:

“Me llevo una oportunidad para empezar a tejer puentes, crear nuevas conversaciones que tal vez están siendo difíciles de tener no solo en Colombia, sino en el mundo, por este aumento de los radicalismos. Personalmente, me llevó un lugar seguro, una confirmación también de un camino recorrido frente a mi propio camino espiritual. Y encontrar personas de otros países que sienten y viven realidades parecidas, también me hace sentir parte de una Latinoamérica junta, unida, que le duele, pero que quiere trascender también el colonialismo. Y me voy recargada, con esperanza.”

Una fe encarnada en la vida y sostenida en comunidad

El seminario no concluyó con certezas, sino con preguntas compartidas. Entre lecturas, cantos, silencios y conversaciones, se reafirmó la convicción de que otra fe es posible: una fe que se encarna en los cuerpos, en los territorios, en las luchas colectivas y en las relaciones que cuidan.

En medio de los fundamentalismos y los discursos de odio, las teologías feministas, populares y de liberación siguen siendo semillas de esperanza que invitan a pensar, sentir y actuar desde la justicia.

Porque sostener la esperanza —y hacerlo en comunidad— es, hoy más que nunca, un acto profundamente político y espiritual.